“Gli Appennini sono per me un pezzo meraviglioso del creato.

Alla grande pianura della regione padana segue una catena di

monti che si eleva dal basso per chiudere verso nord il continente

fra due mari… è un così bizzarro groviglio di pareti montuose che

spesso non si può nemmeno distinguere in che direzione scorra

l’acqua……” (J.W. Goethe, Viaggio in Italia 1786-88)

Tra pianura e valli appenniniche: terre di incontri e crocevia di culture tra V e II sec. A.C.

L’articolato programma di celebrazioni ed eventi, organizzati in Emilia nel 2017-2018 per i 2200 anni dalla costruzione della Via Aemilia, fornisce una interessante e stimolante occasione di approfondimento di alcuni temi della protostoria e della storia della Pianura Padana.

La visita alla mostra “On the road. Via Emilia dal 187 a.C. al 2017”, allestita nelle sale dei Musei Civici di Reggio Emilia, a cui dedicheremo il pomeriggio del 12 maggio p.v. aiuta a comprendere le caratteristiche costruttive di una strada consolare, fornisce una ampia documentazione sui luoghi di sosta che costellavano il tracciato, oltre che sulle attività di accoglienza e di supporto ai viaggiatori di allora. L’innovativo allestimento si sofferma sulle diversità istituzionali delle città che la via attraversava, un passaggio obbligato per comprendere le ragioni politiche, strategiche, economiche e sociali che determinarono il suo tracciato e che ne modificarono nei decenni la funzione. Centrale ovviamente nel percorso espositivo la figura del console Marco Emilio Lepido, il promotore di questa grande opera, che mutò l’aspetto di una regione e che meritatamente le diede il nome.

L’ obiettivo del viaggio è anche quello di delineare un panorama più generale degli scontri e degli incontri che i Romani ebbero nella loro espansione verso nord. Quali popolazioni abitavano queste regioni prima dell’arrivo delle legioni, di quali culture esse erano portatrici? Quali relazioni intrattenevano, spesso ostacolate dall’ambiente di quel tempo, certo molto più ostile dell’attuale, ma favorite dai numerosi percorsi, che secoli di relazioni e spostamenti di popoli ed individui avevano battuto? Alcune risposte interessanti verranno dalla visita al Parco Archeologico di Monte Bibele e al Museo Archeologico “Fantini” di Monterenzio (BO) che faremo nella mattinata del giorno 12 stesso.

La frequentazione di questa zona in epoca preromana è attestata oltre che da rinvenimenti sparsi, dagli scavi sistematici non ancora conclusi di un abitato etrusco-celtico, per certi aspetti un unicum della archeologia protostorica, di una grande stipe votiva e di una vasta necropoli. La storia di questa “città” prima etrusca e successivamente etrusco-celtica è indirettamente collegata alla storia della mobilità transappenninica e alle vie di comunicazione che collegavano l’Etruria Tirrenica e l’Etruria Padana. L’importante abitato etrusco, rinvenuto sulle pendici di Monte Bibele si affacciava sulla valle dei torrenti Idice e Zena, a sud di Bologna e in vista del Passo della Raticosa controllava itinerari verso il passo del Giogo, verso il Mugello e il Casentino. Le prime tracce qui rinvenute di frequentazione etrusca risalgono alla seconda metà del secolo VIII, quando la acquisita importanza della città di Felsina si espresse anche nella gestione del territorio e in particolare delle vallate che mettevano in comunicazione l’Emilia con la Toscana. La conformazione orografica e idrografica, i rinvenimenti archeologici e le indicazioni toponomastiche fanno infatti pensare all’esistenza di un antico tracciato viario che permetteva un collegamento fra Bologna e Arezzo. La tipologia di alcune tombe datate al VII e VI secolo, caratterizzate da presenza di ricchi servizi da simposio, indica che il sito era frequentato da individui o famiglie facenti parte della aristocrazia felsinea, interessati alla supremazia nella zona.

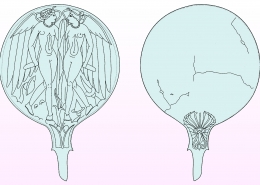

La fondazione di Marzabotto spostò forse tra il VI e il V secolo gli interessi strategico-commerciali verso ovest. Assistiamo infatti, allo stato attuale delle ricerche, alla rarefazione del popolamento di Monte Bibele in questo periodo. Il rinvenimento però di una ricchissima stipe votiva attesterebbe una continuità di frequentazione, seppur a scopo rituale. Agli inizi del secolo IV risale la fondazione o rifondazione della città. Le più recenti scoperte e gli ultimi studi hanno svelato dettagli davvero affascinanti sulle conoscenze e osservazioni astronomiche, oltre che sulle strumentazioni usate per scegliere il sito più idoneo e tracciare confini ed assi dell’abitato. Anche di questo parleremo durante il viaggio. Ma la vita della valle non scorse a lungo tranquillamente. Durante il IV secolo infatti massicci spostamenti verso sud di popolazioni celtiche portarono ad un cambiamento degli assetti etnico-politici e culturali della regione. I Galli conquistarono e controllarono quasi completamente la pianura padana e risalirono le vallate appenniniche che potevano costituire una area di arroccamento e di controllo di grande importanza strategica. Ma una sorpresa, che incrina vecchi luoghi comuni sulla bellicosità dei Galli, ci riservano i dati di scavo: l’occupazione celtica delle dorsali, dei valichi e delle valli a sud di Bologna non si accompagnò a distruzioni e a devastazioni, ma, a quanto oggi è dato sapere, diede vita alla coesistenza dei nuovi venuti con gruppi già stanziati di etnia etrusca, ligure e umbra. I materiali rinvenuti nelle necropoli e durante gli scavi dell’abitato di Monte Bibele, forse uno dei più importanti dei Boi, ci portano a questa sorprendente conclusione. Il livello qualitativo degli oggetti d’uso e dei corredi funerari indica un tenore di vita ricco, fortemente ellenizzato e aperto a culture mediterranee molto diverse.

L’abitato fu abbandonato bruscamente a seguito di un rovinoso incendio che in una prima fase degli studi fu collegato alla conquista romana e al tracciamento nel 187 A. C. della Flaminia minor. Questa nuova strada romana, che quasi sicuramente seguiva i crinali della valle dell’Idice inoltrandosi nella dorsale appenninica sulle orme dei più antichi percorsi etruschi, avrebbe reso necessaria la distruzione dei castella celtici. Le spiegazioni più recenti e molto diverse, fondate su affascinanti scoperte fatte in una zona dell’abitato etrusco-celtico, verranno anch’esse illustrate nel corso del viaggio.

Daniela Cavazzoni