Da Marzabotto a Monteveglio (16 giugno 2018)

La visita effettuata nel maggio scorso ha messo in luce, con l’interessante coinvolgente aiuto di Daniela Cavazzoni, aspetti importanti delle relazioni fra mondo etrusco e mondo celtico evidenziandone la sostanziale positività, testimoniata dai ritrovamenti effettuati sul sito etrusco-celtico di monte Bibele conservati nel museo archeologico di MONTERENZIO.

Oggi presentiamo la vicenda storica di Marzabotto, centro che si inserisce a pieno titolo nell’attività che la nostra associazione si propone di effettuare attraverso un approccio alla storia dell’Etruria Padana, e in particolare, delle terre poste tra pianura e valli appenniniche. Per fare questo è necessario fare un passo indietro nel tempo.

Il sito di Marzabotto fu frequentato fin dal IX secolo a. C.; di questa prima frequentazione etrusca poco rimane in termini di testimonianze archeologiche; soltanto nel periodo successivo, infatti, nasce la città che affascina ancora oggi il visitatore.

Durante tutto questo periodo la potenza dell’Etruria tirrenica, in special modo le città costiere, si sviluppa raggiungendo il suo massimo potenziale in campo sia economico sia politico e culturale.

Nello corso del VI secolo a.C., però, vicende storiche sfavorevoli legate a conflitti di interessi con le popolazioni limitrofe, in cui non possiamo per ora addentrarci, indirizzano gli Etruschi a cercare nel Nord una nuova area di sbocco alla loro economia, forse anche per la memoria ancestrale della prima antica migrazione. (Non dobbiamo dimenticare, infatti che una analoga reminiscenza, nell’VIII secolo a. C., aveva indotto i Greci a spingersi ad occidente e a fondare le colonie di Magna Grecia e Sicilia).

Nello stesso tempo si verifica nella cultura locale un’autentica svolta che ha come obiettivo principale la creazione e/o il rafforzamento di percorsi commerciali attrezzati e sicuri (che è quanto dire strade) che continuino a garantire, pur nel mutato quadro storico, la preesistente e collaudata rete di scambi fra l’Etruria Padana l’Etruria propria la Grecia e l’area transalpina.

In quest’ottica si rafforzano e ristrutturano città come Bologna, mentre per altre si procede alla loro ri-fondazione urbanistica secondo un impianto a cui sottintendeva un generale processo di riorganizzazione del territorio in senso politico economico e

sociale di cui Marzabotto certamente offre forse l’esempio più chiaro e meglio conservato.

La città viene fondata secondo un impianto urbano improntato a strade che si intersecano perpendicolarmente formando isolati previsto dalla dottrina urbanistica greca coloniale (più tardi teorizzata e resa sistematica da Ippodamo da Mileto) a cui si sommano le norme religiose etrusche.

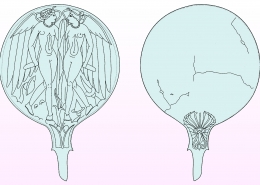

Queste prevedevano che l’impianto della città rappresentasse la proiezione della suddivisione del cielo. L’augure che presenziava al rito di fondazione si poneva sull’acropoli dove dall’auguraculum, (luogo di osservazione del volo degli uccelli) stabiliva l’orientamento dell’impianto della città sul terreno su cui essa sarebbe sorta. (*)

La città è situata su un pianoro lungo uno dei più importanti itinerari che collegavano l’Etruria padana all’Etruria propria con un percorso che si snodava da Bologna a Marzabotto seguendo la valle del Reno, raggiungeva i centri dell’Etruria settentrionale per arrivare infine ai grandi porti internazionali dell’Etruria tirrenica quali Vulci Cerveteri Tarquinia.

Centro di floridi commerci e di un artigianato di altissimo livello, specialmente per la lavorazione dei metalli e della ceramica, aperta alle sollecitazioni culturali provenienti dalla Grecia e dal Vicino Oriente, e a sua volta ambasciatrice della fiorente cultura locale, Marzabotto conosce un lungo periodo di prosperità e di intensa vivacità culturale come testimoniano gli oggetti raffinati e preziosi presenti nell’annesso museo provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo e dalla produzione delle maestranze locali.

Nei primi decenni del IV secolo a.C. tuttavia il sistema creato dagli Etruschi in area padana entra in crisi. Con le invasioni celtiche le città etrusche nella stragrande maggioranza perdono il ruolo esercitato fino ad allora, trasformandosi in insediamenti di pianura legati alla produzione agricola oppure di altura con funzioni di presidio e controllo militare.

Marzabotto non sfugge a questo destino. Nel periodo fra la metà del IV e la metà del III secolo a.C. è occupata dai Celti della tribù dei Boi che, non essendo portati alla vita urbana preferiscono insediamenti sparsi e villaggi aperti e apportano notevoli alterazioni all’esistente assetto del luogo: l’area urbana almeno in parte viene utilizzata per sepolture e si costruiscono nuove modeste abitazioni addirittura sulle sedi stradali.

Gli studiosi hanno ipotizzato il graduale abbandono della città da parte della popolazione residente e in effetti alla metà circa del III secolo a.C., dopo essere sopravvissuta per qualche decennio al suo ruolo storico, Marzabotto cessa di esistere.

La conquista romana del territorio, la fine dell’abitato celtico, il tracciamento della via Flaminia e le nuove scoperte del centro di monte Bibele presso Monterenzio sembrano mostrare la decadenza della valle del Reno come secolare sicuro passaggio fra la pianura Padana e il bacino dell’Arno, circostanza confermata anche dalla pressoché inconsistente presenza romana sul pianoro di Marzabotto rappresentata da un piccolo insediamento situato intorno a una villa rustica databile al I secolo a.C.

(*) Indispensabile introdurre qui alcuni cenni sulla religione degli Etruschi che a mio parere è uno degli aspetti più interessanti della civiltà di questo popolo.

La religione degli etruschi è una religione rivelata. Il profeta, secondo una tradizione unanime conservata dagli scrittori antichi, è Tagete un bambino saggio uscito dalle zolle e apparso a Tarconte, un contadino che stava arando i campi intorno a Tarquinia. SI racconta che Tagete predicò i precetti dell’aruspicina alla gente accorsa in grande numero e prescrisse che questi fossero messi per iscritto perché fossero tramandati ai posteri.

Altre rivelazioni sono attribuite alla ninfa Vegoia riguardanti l’arte fulgurale e la necessità di rispettare i confini dei campi per non incorrere nelle severissime pene inflitte da Tinia (Giove), rivelazioni anch’esse affidate alla scrittura. Da qui nascono i libri che costituiscono la Disciplina etrusca cioè il complesso delle norme che regolano il rapporto fra gli dei e gli uomini.

Possiamo quindi trarre da queste premesse alcune considerazioni di carattere generale.

Nel mondo etrusco la vita dell’uomo in tutte le sue manifestazioni pubbliche e private è regolata da una costante presenza di forze divine da cui scaturisce un senso di dipendenza totale dalla divinità che deve essere interrogata per conoscerne la volontà e adeguarvisi.

L’interpretazione dei segni mandati dagli dei è affidata ad auguri ed aruspici che presto acquistano una fama che supera i confini nazionali.

Il rapporto fra divinità e uomo può essere compreso in tutta la sua valenza in un passo di Seneca sui fulmini: “Questa è la differenza fra noi e gli etruschi che sono espertissimi nell’arte fulgurale: noi riteniamo che i fulmini siano emessi perché le nubi entrano in collisione, essi invece ritengono che le nubi entrano in collisione per emettere i fulmini: siccome attribuiscono tutto alla divinità, sono convinti che gli avvenimenti non hanno un significato in quanto tali, ma che accadono per significare qualcosa”.